音楽療法における「制度内」と「制度外」アプローチの可能性〜カウンターカルチャーから考える、表現と魂のゆくえ〜

あのヒッピーの音楽は、なぜ魂に響いたのか?

こんにちは。スタジオイオタ(studio iota LLC.)代表の前田紗希です。

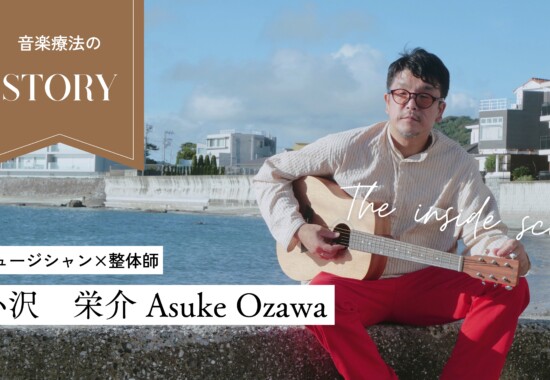

ある人物との出会いが、ずっと自分の中に残っています。

彼は北カリフォルニアでヒッピーやラスタと出会い、自然と一体になるような体験を経て帰国し、

日本で鍵盤を弾き、太鼓を叩き、平和を祈りながら暮らしているそうです。

そこには、現在の私が仕事として慣れ親しんできた「制度の中の音楽」や「制度の中のセラピー」とは

まったく違う空気が流れていました。

思想や生き方と強く結びついた、

言葉にできないような自由さ。

良し悪しではなく、そもそもの価値観の軸が異なる。

そんな世界に触れたことで、私は自分の仕事――音楽療法のあり方について、あらためて考えることになりました。

前田 紗希(編集長) 作曲家、ドラマー、鍵盤奏者、RECエンジニア、音楽心理士。

国立音楽大学在学中にデビューし、その後、ロンドン、ベルリン、ニューヨークでの演奏経験を重ねる。25リットルのリュックとドラムスティックを携えて世界一周を達成し、旅・音楽・食を融合させるレコード会社「studio iota LLC.」を設立。

国内外で音楽家として演奏活動を行うのみならず、音楽療法士としても活動し、心理学の学位を取得。オウンドメディア4誌の編集長で「車中泊」コンテンツなど数々のSEO1位を生み出す。

音楽療法における「制度内アプローチ」と「制度外アプローチ」の長所と短所

セラピーや音楽は、「制度内」と「制度外」どちらで力を発揮するのか?

こう書くと、ちょっと尖った問いかけに聞こえるかもしれませんが、

この問いは、音楽療法を実践する立場としてとても切実です。

制度内のセラピーや音楽は、病院や学校、保育や福祉施設など、一定の枠組みのなかで提供されるもの。

たとえば、精神科病棟でのリハビリ、特別支援学校でのセッション、高齢者施設でのレクリエーションなど。

エビデンスに基づき、安全性が担保され、継続的な支援体制があります。

必要としている人に、届きやすく、守られたかたちで提供されること。

それは、制度があるからこそ可能になるものです。

まさに「広く、薄く、しかし確実に」社会全体に張り巡らされた、セーフティネットと言えるでしょう。

でもその一方で、私自身も現役プレイヤーとしてバンド活動をしているからこそ、

自分とはまったく違うルーツや暮らしの中から、音楽を生み出している人たちと出会うことが多々あります。

その人の魂に触れるような音楽。 突然、涙があふれ出すような時間。

楽譜にもマニュアルにも載っていない何かが、場を動かすことがある。

けれど、制度のなかでは、それを明確に評価したり、継続の根拠にしたりするのは難しい。

「マニュアル」や「資格」だけでは届かない。制度の“外側”にある可能性

では、制度外ではどうでしょう。

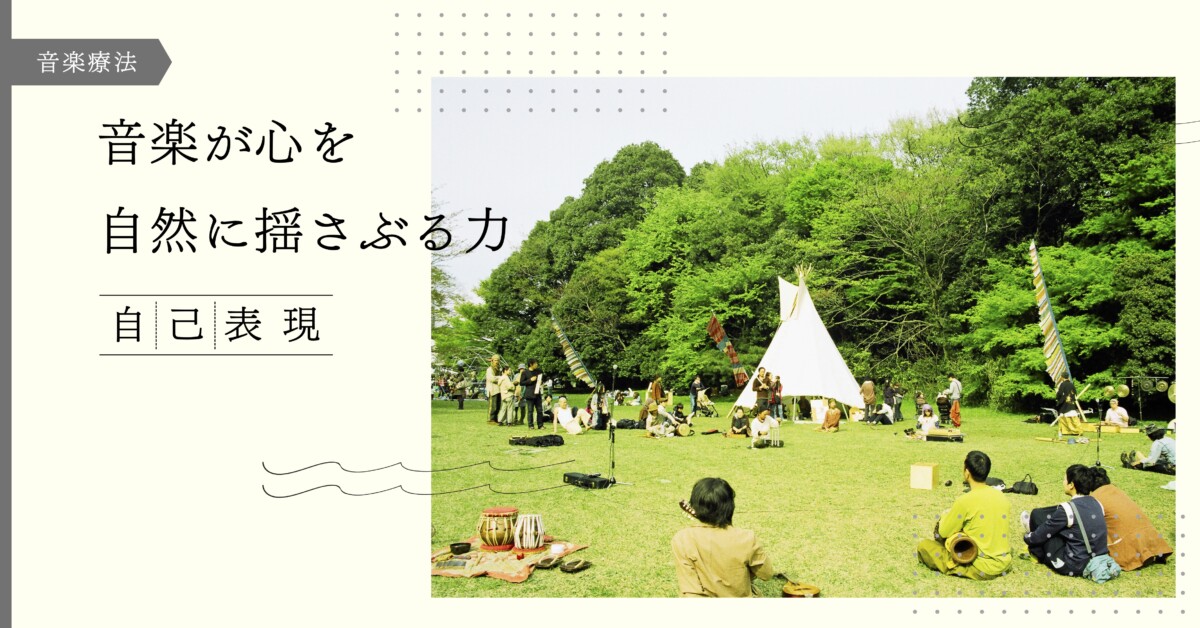

たとえば、路上ライブや小さなワークショップ、森の中での演奏会や、地域の芸術祭の即興演奏。

もっと生々しく、魂に直接触れるような音楽の世界です。

そこには、マニュアル、評価や資格といった「物差し」は存在しません(たぶん)。

それは時に、人生を一変させてしまうほどの強烈な力、言ってみれば「劇薬」のような働きをします。

思えば、カウンターカルチャーの時代もそうでした。音楽は、若者たちの思想やライフスタイルそのものとなり、多くの人の価値観を根底から覆すきっかけとなったのです。

普段は言葉にならない、その人の精神性や文化性、身体性が、参加者一人ひとりの物語と深く共鳴する。

むしろそこにしかない深さがあるのです。

こうした場では、参加者が自身の内面と深く向き合い、人生を変えるような出会いや体験が生まれることも稀ではありません。

しかし、その力は個人の資質やその場の偶然性に大きく依存するため、

再現性のなさや、継続の難しさという脆さも同時に抱えています。

このIOTA-LOGを読んでくださっている方は、きっと音楽に興味がある方が多いと思うんですが、あなたが心から動かされた音楽や、ふと救われた瞬間は、どんな場所にあったでしょうか?

制度の中か外か、その枠を越えたところで、何か大切なものに触れたことがあるかもしれません。

だからこそ、私たち音楽療法に関わる者は、そのあいだに橋を架けていけたらと願っています。

その両者が手を取り合うことで、音楽やセラピーの可能性はもっと広がっていくはずです。

「広く守る」音楽と、「深く刺さる」音楽

- 制度内=広く薄く守る

- 制度外=狭く深く刺さる

これは誰かが言った言葉ですが、とても腑に落ちました。

どちらかが正しい、という話ではありません。両方の価値を程よく認め、その力を信じること。

むしろこの(便宜上の)対比は、私たちの可能性そのものです。

制度内での支援には、もっと「即興」や「余白」の感覚を。

制度外での表現には、「倫理」や「持続性」という視点を。

その境界線を越えて、私たち音楽療法従事者にできることは、きっとまだあるはずです。

おわりに

音楽に携わる立場として、私はふだん、医療や教育などの場での実践と、

即興演奏やフェスの現場、その両方を行き来しています。

そんな中で、今回の音楽仲間たちと十数年の時間をかけてコミュニケーションをとった出来事は、

私自身の価値観を再確認する、貴重な機会となりました。

プレイヤーとして様々な表現者に出会うたびに、こう考えずにはいられないのです。

制度という土台がなければ、表現は多くの人に届かず、継続も難しい。

けれど、その土台の上だけで満足していては、心を根底から揺さぶるような、予測不能な音楽は生まれにくいのではないか——と。

制度の恩恵と、カウンターカルチャー的にそこからはみ出す自由な創造性。

両方を知っている私たちのレーベルだからこそ、できることがあるはずです。

その境界線で生まれる音楽の可能性を、これからも信じ、飛び込んでいきたいと思っています!

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。